便秘は何科に行けばいい?

便秘で医療機関を受診する場合、診療科は「内科」「消化器内科」「胃腸科」「肛門科」などが候補となります。

どの診療科を選ぶかは、便秘以外の症状の有無・種類が参考になります。

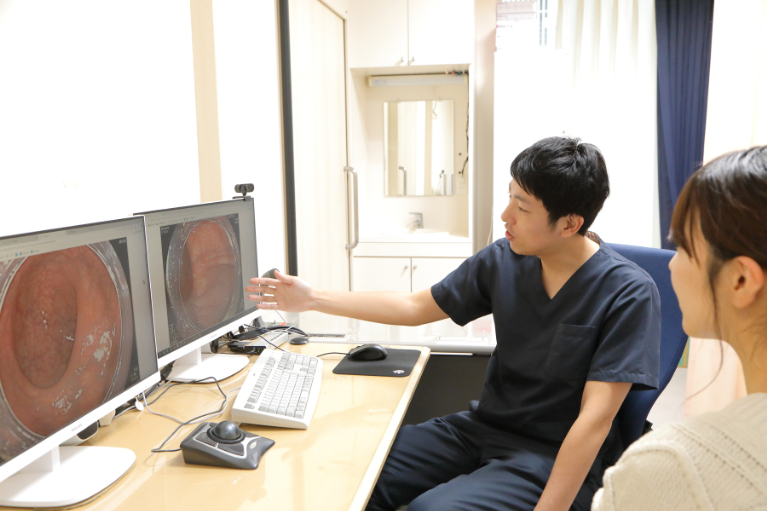

たとえば腹痛やお腹の張り、便秘以外の便の異常(便秘と下痢を繰り返す・便が細い等)がある場合には、内科・消化器内科・胃腸科が候補となります。中でも内視鏡検査に対応している消化器内科であればなお安心と言えるでしょう。

切れ痔やいぼ痔が疑われる場合、その専門は肛門科となります。

なお、血便がある、または便潜血検査が陽性だったという場合には、内視鏡検査に対応する消化器内科の受診を強くおすすめします。大腸がん、食道がん、胃がんなどをはじめとする重大な病気が疑われ、精密検査として大腸カメラ検査や胃カメラ検査が必要になるためです。痔が原因のことも多いため、肛門科の受診も必要になることがあります。当院では「消化器内科」「肛門科」「内科」いずれも専門的な診療を行っておりますので、安心してご相談ください。

便秘外来とは

便秘外来では、便秘でお悩みの方を専門的に検査・治療します。便秘の原因を特定し、しっかりと内服調整、生活習慣の見直しを行うことで症状を大幅に改善することができます。

便秘の原因は食生活の乱れ、運動不足、ストレス、女性ホルモンのバランスの変化、身体の冷えなどさまざまですが、何らかの疾患が原因になっていることもあります。

便秘、また便秘に関連する以下のような症状がございましたら、お気軽に当院にご相談ください。

- 3日以上排便がない

- 1~2日ごとに排便があるが、便が硬い

- 少ししか出ない

- 排便後も便が残っているような感覚がある(残便感)

- お腹の張りが続いている

- 便秘と下痢を繰り返している

- 便がコロコロしている、便が細い

- 血便らしきものが出た

- 便潜血検査で陽性だった

- 黒っぽい便(タール便)が出た

- 便秘が続き、肌荒れが出てきた

- 頻繁に市販の便秘薬を使っている

1つでも当てはまる場合には、お気軽に当院にご相談ください。

便秘の種類

便秘は大きく、「機能性便秘」と「器質性便秘」に分けられます。

また機能性便秘は、さらに3つに分類されます。

機能性便秘

自律神経のバランスが乱れるなどして、大腸機能が低下するために起こる便秘です。

背景に食生活・生活習慣の乱れが認められることが多くなります。

弛緩性便秘

食物繊維の摂取不足、運動不足、筋力(腹筋など)低下などを原因として、腸内に便が長く留まり、便秘となります。

ご高齢の方、若い女性、妊婦さんによく見られるタイプの便秘です。

痙攣性便秘

自律神経のバランスが乱れることで腸が緊張・痙攣し、蠕動運動がうまく機能しなくなるために起こる便秘です。

ストレスを溜め込んでいる方、常に緊張を強いられる方など、若年層・働き盛りの世代に多いタイプです。

直腸性便秘

職場・学校で排便を我慢する習慣などによって直腸反応が鈍くなり、便が直腸に達しているにも関わらず便意を感じにくく、便秘になるというタイプです。

寝たきりの方、痔の方などにもよく見られます。

器質性便秘

大腸や肛門、小腸、場合によっては胃などに疾患があり、その疾患によって生じる便秘です。

便秘を放置した場合のリスク

器質性便秘を放置した場合、大腸がん、潰瘍性大腸炎、クローン病、痔などの病気の進行に直結します。

また、病気を伴わない機能性便秘を放置した場合も、将来的ないぼ痔・切れ痔、腸閉塞などが心配されます。

器質性便秘であるか機能性便秘であるかは、ご自身では正確に判断できません。

「体質だから」「ずっとこうだから」といった理由で放置せず、お早めにご相談ください。

大腸疾患の進行

便秘を伴う疾患としては、大腸がん、潰瘍性大腸炎、クローン病、虚血性大腸炎などが挙げられます。特に大腸がんは命にかかわる病気であり、早急な治療が必要です。

便秘を伴う疾患としては、大腸がん、潰瘍性大腸炎、クローン病、虚血性大腸炎などが挙げられます。特に大腸がんは命にかかわる病気であり、早急な治療が必要です。

痔の発症・進行

QOLの低下

便秘の種類に関係なく、その放置はQOLの低下につながります。

便秘の種類に関係なく、その放置はQOLの低下につながります。

機能性便秘であれば食習慣や生活習慣の見直しで、器質性便秘であれば原因疾患の治療によって、便秘を改善・解消することが可能です。

便秘の検査・治療

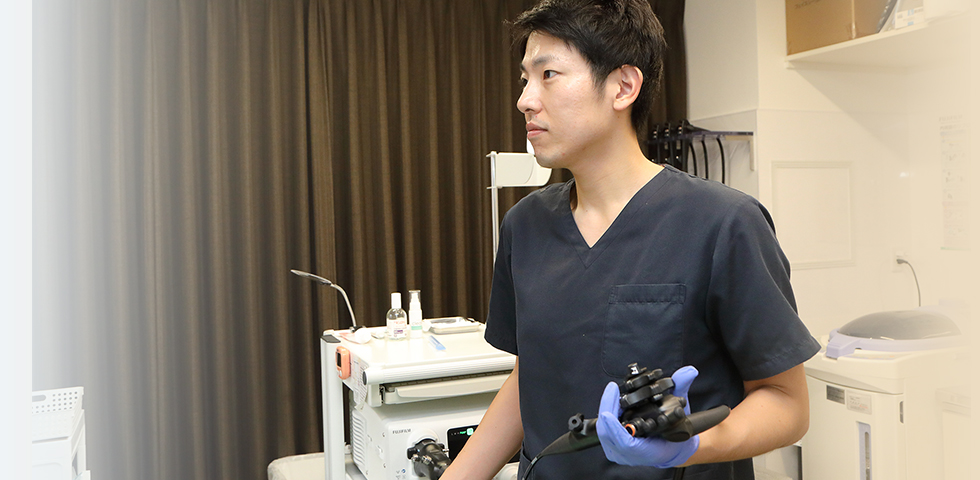

問診・触診等の後、超音波検査・レントゲン検査・大腸カメラ検査などを行い、原因を検索します。

問診・触診等の後、超音波検査・レントゲン検査・大腸カメラ検査などを行い、原因を検索します。

何らかの病気が見つかった(器質性便秘)場合は、その病気に応じた治療を行うことで、便秘の改善・解消を図ります。

一方で病気が見つからなかった(機能性便秘)場合も、食習慣や生活習慣、排便習慣を改善することで、便秘の改善・解消が期待できます。

便秘に対する対症療法としては、主に非刺激性下剤を使った薬物療法を行います。

腸内の水分量を多くするもの、便の水分量を増やすものなどを適切に選択し、排便を促します。

腸に刺激を与えて速やかに排便を促す刺激性下剤もありますが、腹痛・下痢などが起こりやすいこと、乱用・効き目の低下につながりやすことから、使用は最小限に抑えます。

その他、漢方薬、浣腸を用いることもあります。

便秘の改善や予防について

便秘の改善・予防において、患者様がご自宅で取り組める方法についてご紹介します。

ただ、繰り返しとなりますが病気を原因として起こる便秘もあります。以下のような方法で改善しない時、少しでも不安が残る時には、お早めに当院にご相談ください。

小まめな水分摂取

体重、活動量にもよりますが、私たちには1日あたり1.5~2リットルの水分摂取が必要と言われています。

体重、活動量にもよりますが、私たちには1日あたり1.5~2リットルの水分摂取が必要と言われています。

便秘気味で水分の不足を自覚している場合には、水分を小まめに、総量をこれまでよりやや多めに摂るように意識しましょう。

食物繊維の豊富な食品、発酵食品を摂る

豆類、きのこ類、ごぼう、アボカドといった食物繊維の豊富な食品を食卓に取り入れましょう。

豆類、きのこ類、ごぼう、アボカドといった食物繊維の豊富な食品を食卓に取り入れましょう。

また、ヨーグルト、納豆、キムチ、チーズといった発酵食品には整腸作用があり、便秘の改善に役立ちます。

十分な睡眠、ストレスの解消

寝不足やストレスは、自律神経のバランスを乱し、胃腸の働きを低下させる原因となります。

寝不足やストレスは、自律神経のバランスを乱し、胃腸の働きを低下させる原因となります。

十分な睡眠を摂り、ストレスを溜め込まないようにしましょう。

適度な運動

適度な運動は、腸に刺激を与えたり、腹筋などの筋力を維持・強化したりといったことで、便秘の改善に役立ちます。

適度な運動は、腸に刺激を与えたり、腹筋などの筋力を維持・強化したりといったことで、便秘の改善に役立ちます。

ぜひ、ご自身にとって楽しい運動を習慣化してください。そうすることで、ストレスの解消にも役立ちます。

市販の便秘薬の使用

市販の便秘薬も、辛い便秘を解消するのに役立ちます。

市販の便秘薬も、辛い便秘を解消するのに役立ちます。

ただし、あくまで対症療法として一時的に使用するに留め、「手放せない」という状況は避けてください。特に刺激性の便秘薬は、即効性が高い一方で長期にわたって使用することで耐性がつき、大腸の動きがどんどん悪くなり(大腸メラノーシス)、便秘の悪化の原因となります。

時間のある時に当院にご相談いただき、便秘の根本的改善を目指しましょう。

痔を原因とする便秘の場合、放置しているとその痔を悪化させてしまうことになります。

痔を原因とする便秘の場合、放置しているとその痔を悪化させてしまうことになります。